このページのまとめ

- 半反応式は、酸化と還元の反応を分けて、電子の授受を示す方法。

- 半反応式では、酸化される側と還元される側を分けて書く。

- 最終的に、酸化還元反応式をバランス良くまとめることで、全体の反応式が完成する。

~先生と生徒の会話~

生徒

生徒酸化還元反応は理解できたんですが、どうやってその反応式を作るんですか?よく「半反応式」って聞くんですが、それが何か関係しているんでしょうか?

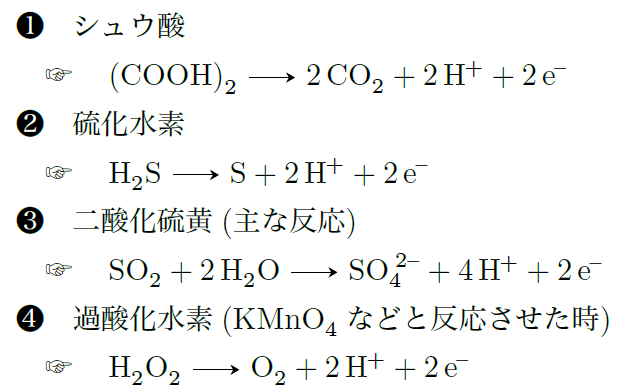

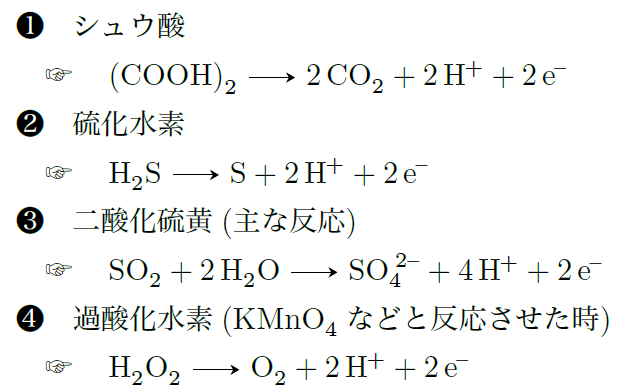

そうだね、酸化還元反応式を作るときに、「半反応式」はとても重要なんだ。酸化還元反応は、酸化と還元が同時に進む反応だから、まず酸化される反応と還元される反応をそれぞれ「半反応式」として書くんだ。この半反応式は、酸化される側と還元される側の電子の授受を分けて考える方法なんだよ。

例えば、酸化銅(CuO)を酸化鉄(FeO)と一緒に反応させると、Cuが還元され、Feが酸化される。この反応を半反応式として書くと、まずCu²⁺がCuになる還元反応と、Fe2+がFe3+になる酸化反応に分けることができるんだ。

じゃあ、酸化反応と還元反応を別々に考えるんですね。でも、どうして半分に分けて考える必要があるんですか?

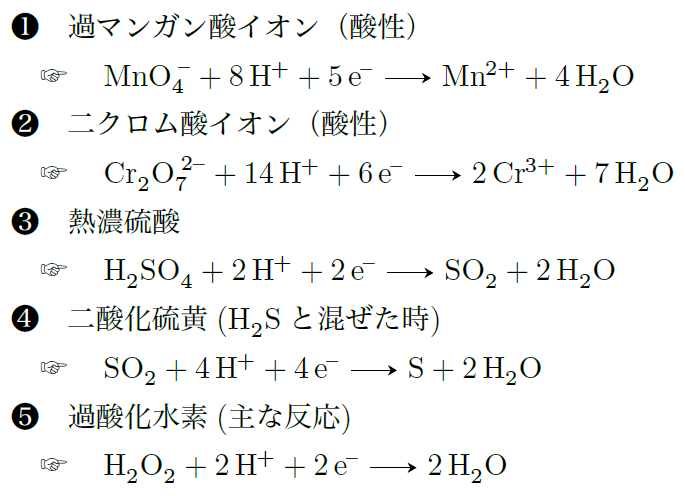

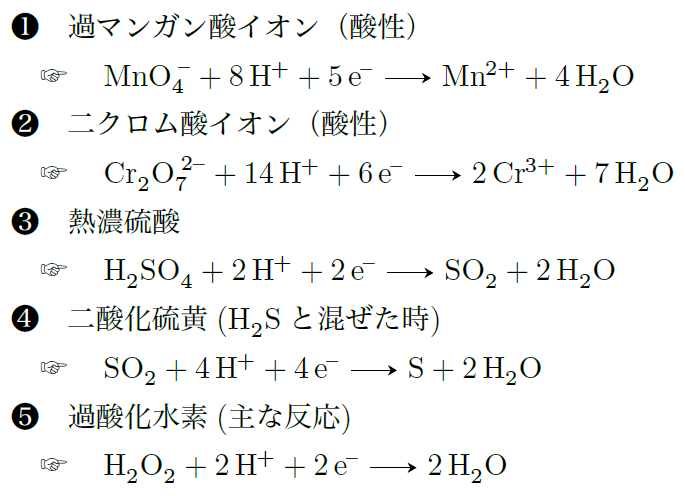

それは、酸化反応と還元反応が必ずペアで起こるからなんだ。酸化する側では電子を放出し、還元する側ではその電子を受け取る。半反応式を使うことで、どれだけの電子がやり取りされているかが明確にわかるようになるんだ。これが、酸化還元反応全体をバランス良く書くための基礎になるんだよ。半反応式は、はじめと終わりを覚えておけば、手順に従って導出することができるよ。

酸化と還元を分けて電子の授受を確認できるんですね!でも、それをどうやって全体の反応式にまとめるんですか?

半反応式を書いた後は、電子の数を揃えて、全体の反応式にまとめるんだ。たとえば、ある反応で酸化される側が1個の電子を失い、還元される側が2個の電子を受け取る場合、そのままではバランスが取れないよね。だから、電子の数が等しくなるようにそれぞれの半反応式に調整を加える。これが終わったら、電子を含む項を省略して、最終的な酸化還元反応式を完成させるんだ。

なるほど、電子のバランスを取るのがポイントなんですね。具体的な例を使って説明してもらえますか?

じゃあ、ZnとCu²⁺の反応を見てみよう。この反応では、Znが酸化され、Cu²⁺が還元される。まず、それぞれの半反応式を書こう。

Zn → Zn²⁺ + 2e⁻(酸化) Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu(還元)

この2つの半反応式では、ちょうど2個の電子がやり取りされるから、電子の数は揃っている。このまま両方を合わせると、全体の酸化還元反応式が完成するんだ。

Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu

これで酸化還元反応が完成したよ。電子のやり取りがしっかりバランスしていることがわかるね。

分かりやすいですね!半反応式がうまくバランスを取るための鍵なんですね。

その通りだよ。酸化還元反応をバランス良くまとめるには、まず半反応式を書いて、次に電子のやり取りをバランスさせて、最後に全体の反応式を完成させる。この手順を覚えておくと、複雑な反応式でも正確に書けるようになるんだ。

例題&解答

【例題1】

次の反応において、半反応式を示し、酸化還元反応式を完成させなさい。

・Fe²⁺とMnO₄⁻の反応

【解答】

- Fe²⁺ → Fe³⁺ + e⁻(酸化)

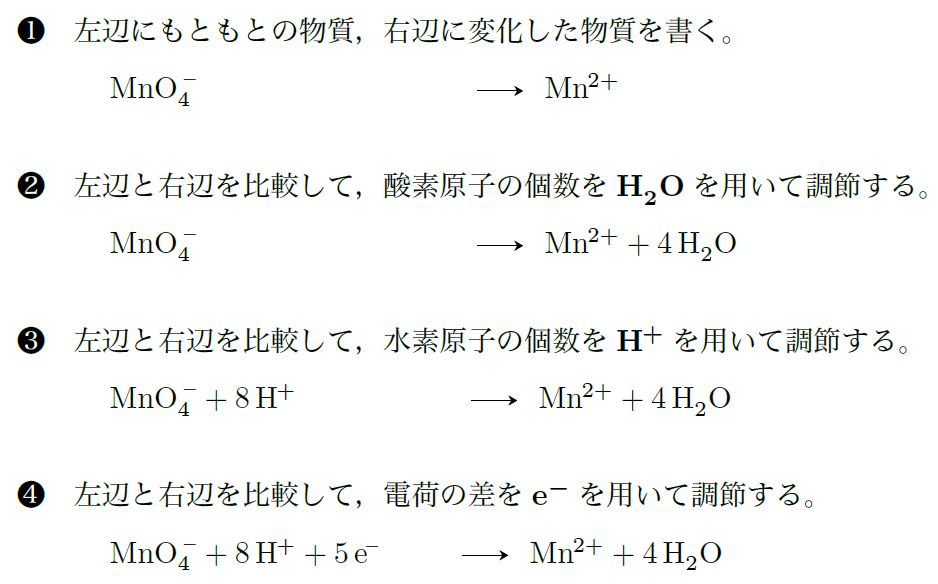

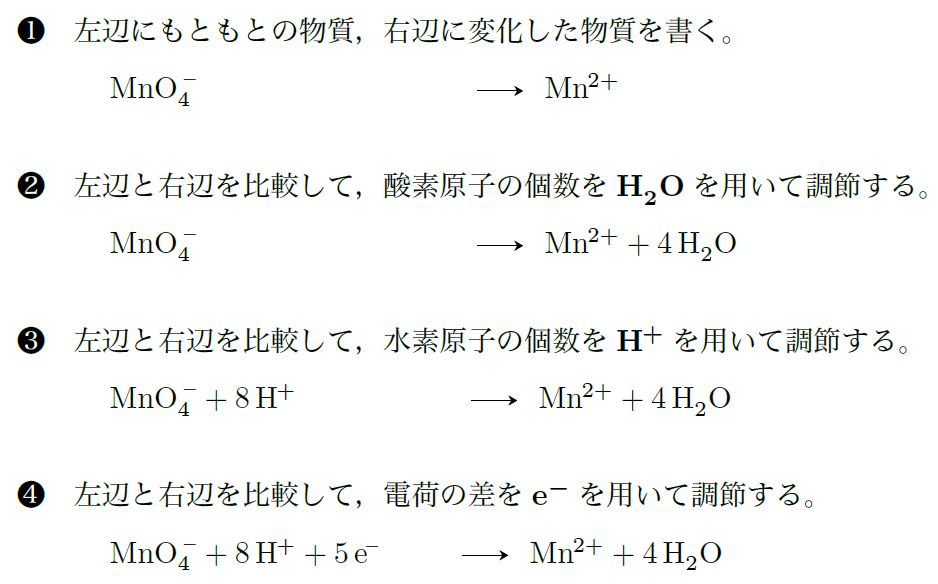

- MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O(還元)

電子の数を揃えて、酸化還元反応式は以下の通り。

5Fe²⁺ + MnO₄⁻ + 8H⁺ → 5Fe³⁺ + Mn²⁺ + 4H₂O

【例題2】

次の反応において、半反応式を示し、酸化還元反応式を完成させなさい。

Cr₂O₇²⁻とI⁻の反応

【解答】

- Cr₂O₇²⁻ + 14H⁺ + 6e⁻ → 2Cr³⁺ + 7H₂O(酸化)

- 2I⁻ → I₂ + 2e⁻(還元)

電子の数を揃えて、酸化還元反応式は以下の通り。

Cr₂O₇²⁻ + 6I⁻ + 14H⁺ → 2Cr³⁺ + 3I₂ + 7H₂O