このページのまとめ

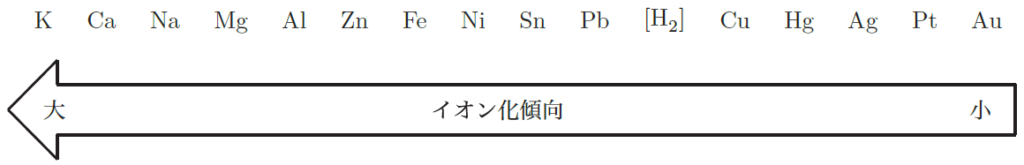

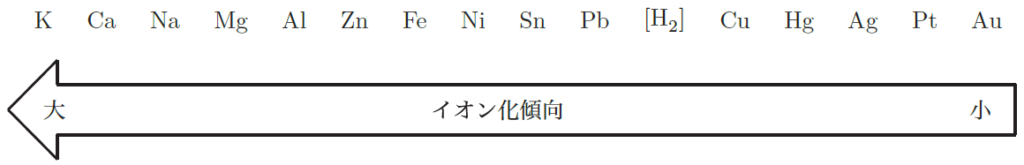

- イオン化傾向は、金属がイオンになりやすい性質を示す。

- イオン化列は、金属のイオン化しやすさに基づいて並べた順番。

- 反応性の強い金属はイオン化列の上位にあり、反応性の弱い金属は下位にある。

- イオン化傾向を使って、金属の置換反応などを予測できる。

~先生と生徒の会話~

生徒

生徒イオン化傾向って何ですか?授業で聞いたことがあるけど、まだよくわかっていません。

イオン化傾向は、金属が電子を放出して陽イオンになりやすい性質のことなんだ。言い換えると、金属がどれだけ反応しやすいかを表す指標なんだよ。例えば、リチウム(Li)やカリウム(K)は非常に反応性が高く、水と反応して簡単にイオンになる。一方で、金(Au)や白金(Pt)はほとんど反応しないし、イオンにもなりにくいんだ。この順番を整理したものが「イオン化列」だよ。

なるほど!じゃあ、イオン化列では、どの金属がどれだけ反応しやすいかがわかるってことですね?

そうだね。イオン化列では、金属の反応性の強さに応じて金属を並べているんだ。上位にある金属ほどイオン化しやすく、反応性が高い。例えば、リチウム、カリウム、カルシウム、ナトリウムなどはイオン化列の上位にある。一方で、金や銀は下位にある。こうした順番を見ることで、ある金属が他の金属よりも反応しやすいかどうかがわかるんだ。

イオン化列って具体的にどうやって使うんですか?

たとえば、金属が溶液中で置換反応を起こすかどうかを予測するのに使うよ。例えば、鉄(Fe)と銅(Cu)の塩の溶液を混ぜた場合、鉄はイオン化列で銅よりも上位にあるから、鉄が銅を置換する反応が起こる。これは、鉄の方がイオンになりやすいからなんだよ。逆に、銅は鉄を置換できない。だから、イオン化列を使うと、どの金属がどれくらい活発に反応するかがわかるんだ。

それって化学反応を予測するのにすごく役立ちますね!でも、なんで金属によってイオン化しやすさが違うんですか?

それは、金属の原子が持っている電子のエネルギーや配置によるんだ。原子が電子を放出してイオンになるにはエネルギーが必要で、このエネルギーが低いほどイオン化しやすいんだよ。例えば、アルカリ金属は1つの電子を失うことで安定した電子配置になるから、非常にイオン化しやすい。逆に、金や白金は電子を失ってもあまり安定にならないから、イオン化しにくいんだ。

なるほど、金属の構造が関係しているんですね!イオン化列はどうやって覚えればいいですか?

語呂合わせを使うと覚えやすいよ!例えば、「K, Ca~」の順番を覚えるために「貸そうかな、まあ、あてにすんな、ひどすぎる借金」なんて語呂合わせがあるんだ。他にもいろいろな語呂合わせがあるから、自分に合ったものを見つけるといいよ。

例題&解答

【例題1】

次の金属のうち、イオン化傾向が最も高い金属はどれか?

銅(Cu)

鉄(Fe)

カリウム(K)

【解答】

イオン化傾向が最も高いのは、カリウム(K)

【例題2】

鉄と硫酸銅(CuSO₄)の溶液を混ぜると、どのような反応が起こるか?また、その理由を答えなさい。

【解答】

鉄が銅を置換し、硫酸鉄(FeSO₄)と銅(Cu)が生成する。

理由: イオン化列で鉄(Fe)は銅(Cu)よりも上位にあり、イオン化しやすいため。