このページのまとめ

- 酸化数は、元素がどれだけ電子を失ったか得たかを数値で表すもの。

- 酸化数が増えると酸化され、減ると還元されたことを示す。

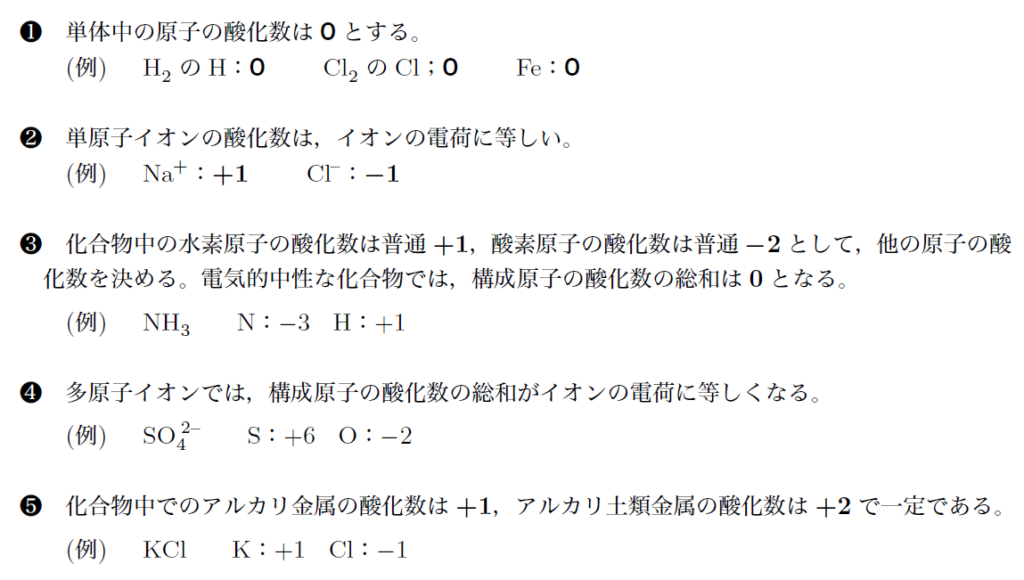

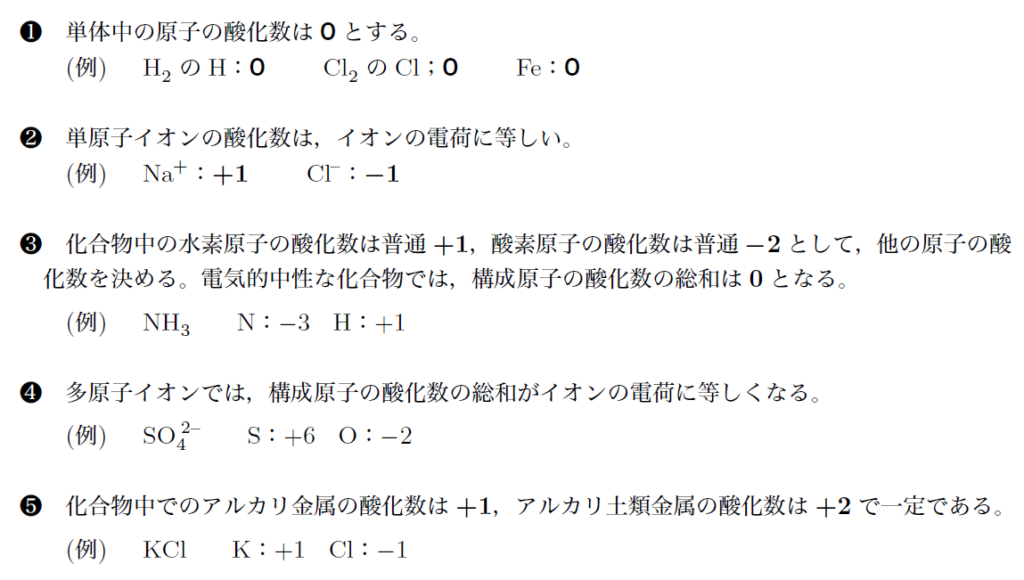

- 単体の酸化数は0、酸素は通常-2、水素は+1など、基本的なルールがある。

- 化合物を構成する酸化数の総和は化合物の電荷に等しい。

~先生と生徒の会話~

生徒

生徒酸化還元反応のときに「酸化数」という言葉をよく聞くんですが、これは何を意味しているんですか?

酸化数は、元素がどれだけ電子を失ったり得たりしているかを数値で表すものなんだ。簡単に言うと、酸化数は「仮想的な電荷」ともいえるんだよ。たとえば、共有結合している分子でも、その電子の分布を基にして、どの原子が電子を持っているかを考えて酸化数を決めているんだ。酸化還元反応では、この酸化数の変化が非常に重要になるんだよ。

なるほど!じゃあ、酸化数が増えると酸化された、減ると還元されたってことですね?

その通り!例えば、鉄(Fe)の酸化数が+2から+3に変わった場合、鉄は電子を1個失って酸化されたことになるんだ。一方で、酸化数が減る場合は電子を得て還元されたことを示すんだ。酸化還元反応を理解するためには、まずは酸化数の変化を見てみるのが大事なんだよ。

酸化数ってルールがあるんですか?どうやって決まるんですか?

酸化数にはいくつか基本的なルールがあって、それを使って計算するんだ。例えば、単体、つまりH₂やO₂のような状態では酸化数は0なんだ。

次に、酸素はほとんどの場合で酸化数が-2になるし、水素は通常+1になる。また、フッ素は常に-1の酸化数を持っているんだ。

これらのルールを使うことで、化合物全体の酸化数のバランスを取ることができる。酸化数の総和が化合物の電荷と一致することが原則だから、それを基に他の元素の酸化数も決めるんだ。

酸化数のルールを使えば、どんな化合物でも酸化数を計算できるんですね!それって反応式を理解するのに役立ちそうです。

じゃあ、簡単な例として、酸化数を使って水(H₂O)の酸素と水素の酸化数を確認してみようか。水素の酸化数は+1、酸素の酸化数は-2になる。だから、水分子全体で酸化数の総和は0になる。これが化合物全体の電荷と一致するんだよ。これが酸化数を使ったバランスの取り方だね。

【例題1】

次の化合物中の各元素の酸化数を求めなさい。

1. H₂O

2. CO₂

【解答】

- H₂O: Hの酸化数は+1、Oの酸化数は-2。

- CO₂: Cの酸化数は+4、Oの酸化数は-2。

【例題2】

次の反応式において、酸化数の変化をもとに、酸化された元素と還元された元素を答えなさい。

Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu

【解答】

酸化された元素: Zn(酸化数が0から+2に変化)

還元された元素: Cu(酸化数が+2から0に変化)