このページのまとめ

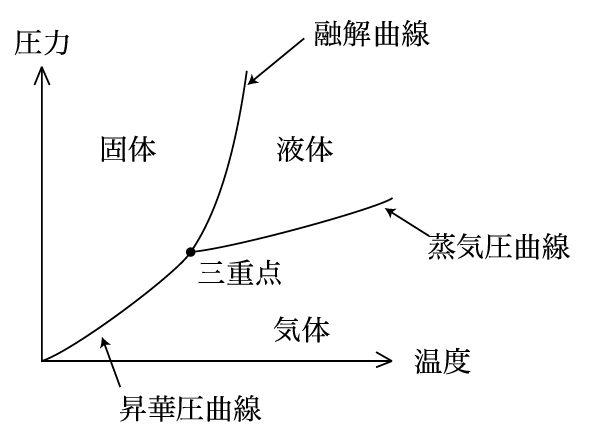

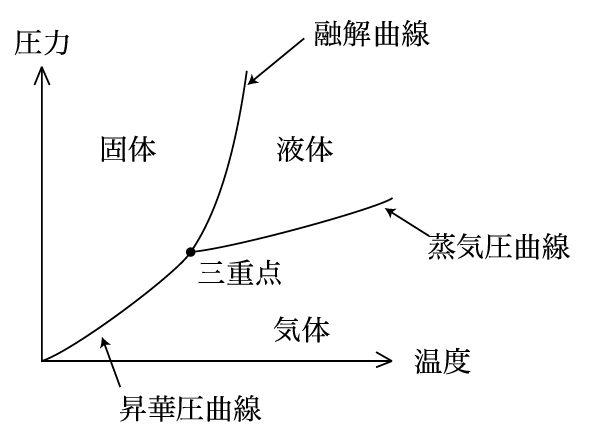

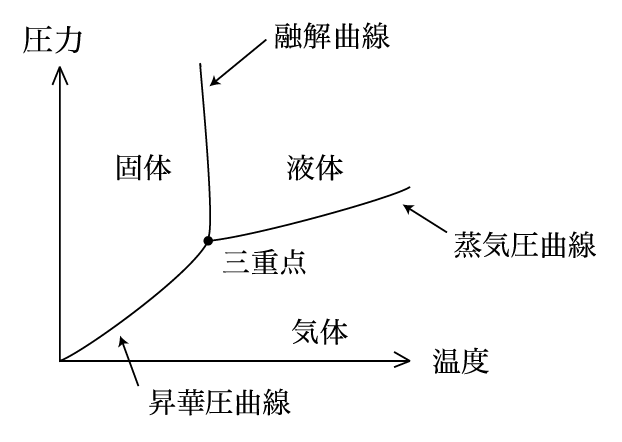

- 状態図は、物質が固体、液体、気体のどの状態にあるかを、温度と圧力の関係で示す図。

- 融点と沸点は、状態変化が起こる重要な温度で、状態図において「境界線」として示される。

- 圧力が変わると、物質の状態変化の温度も変わり、高地での沸騰や圧力鍋での調理がその例。

~先生と生徒の会話~

生徒

生徒状態変化と温度の関係についてもう少し詳しく知りたいです。特に、どの温度でどの状態になるかを正確に理解したいんですが、状態図というものもあると聞いたので、それも気になります。

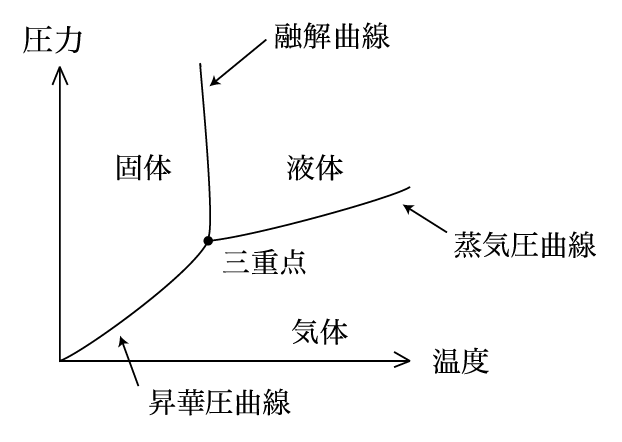

良い質問だね!状態変化と温度は非常に密接な関係があって、物質がどの状態にあるかは主に温度と圧力によって決まるんだ。これを視覚的に表したものが「状態図」なんだよ。状態図を見ると、温度や圧力の変化に伴って物質がどの状態にあるかを一目で理解できるんだ。この図を見てみよう。

なるほど、状態図って物質の状態を視覚的に示してくれるんですね。でも、温度が変わるとどうして状態が変わるんですか?

それは、温度が分子や原子にエネルギーを与えるからなんだ。温度が上がると分子が激しく動き回るようになって、液体が気体に変わったり、固体が液体になったりする。逆に温度が下がると分子の動きが遅くなり、液体が固体に、気体が液体に戻るんだ。これが「状態変化」なんだよ。状態図は、この状態変化が温度と圧力の関係でどう起こるかを示しているんだ。

あ、前に習った「融解」や「凝固」もこれに関係しているんですね。温度が上がったり下がったりすることで、氷が水になったり、蒸発したりするんですよね?

その通りだよ。例えば、状態図には「融点」や「沸点」が示されている。これが状態変化に関わる重要な温度だ。例えば、水の場合、0℃で氷が融解して水になるし、100℃で水が沸騰して気体になる。こうしたポイントが状態図の中で「境界線」として描かれていて、その線の上にあるときは2つの状態が共存することを示しているんだ。

じゃあ、状態図ではどの温度や圧力でどの状態になるかを見て判断するんですね。具体的にどんなふうに読めばいいんですか?

状態図は、縦軸に「圧力」、横軸に「温度」がとられていて、それぞれの物質の固体、液体、気体の範囲が色分けされていることが多いんだ。例えば、水の状態図では、低温で高圧の領域は「固体」、中温中圧の領域が「液体」、高温低圧の領域が「気体」に分類されている。だから、温度と圧力の組み合わせを見れば、その物質がどの状態にあるかすぐにわかるんだよ。

なるほど、圧力も重要なんですね。日常ではあまり圧力を意識しないですが、例えばどういう場合に圧力が関係するんでしょうか?

いいところに気づいたね!例えば、山の上では気圧が低いために水が100℃より低い温度で沸騰するんだ。これは、気圧が低いと液体の分子が気体に変わりやすくなるからなんだよ。逆に、圧力鍋は高圧状態で調理をすることで水の沸点を100℃より高くしているんだ。圧力が高いと、液体の分子が気体になりにくくなるから、より高温での調理が可能になるんだよ。

あ、そうなんですね!圧力鍋が速く調理できるのは、そういう理由があったんですね。日常生活にも化学の知識が役立つ場面が結構ありますね。

その通り!状態図を見れば、圧力と温度の関係で物質がどういう状態になるのかが一目でわかるし、圧力鍋や高地での沸騰温度の違いなど、実際の生活にも応用できる知識が増えてくるよ。

例題&解答

【例題1】状態図において、水の沸点は100℃ですが、山の上ではどうなるでしょうか?

山の上では気圧が低いため、水は100℃より低い温度で沸騰します。

【例題2】状態図を使って、二酸化炭素(CO₂)が固体、液体、気体のどの状態にあるかを確認するには、どの軸に注目すればよいですか?

状態図の縦軸に圧力、横軸に温度をとり、その交点を確認します。