このページのまとめ

学習のポイント

- 石灰水に二酸化炭素を通じると炭酸カルシウムが生じ、白濁する。さらに過剰に二酸化炭素を加えると、炭酸水素カルシウムが生じ、再溶解するので透明になる。

- 生石灰とコークスの混合物を混合するとカーバイドが得られる。

- 熱分解はルールに従って化合物が反応し、水酸化物から酸化物、炭酸塩から酸化物、炭酸水素塩から炭酸塩が生じる。

まとめノート

このページでは,アルカリ土類金属の後半として,カルシウムの化合物を中心に解説していきます。カルシウムは地殻中に多く含まれており,その含有率は酸素,ケイ素,アルミニウム,鉄に次いで5番目です。また,カルシウムの反応の中で熱分解がよく用いられるため,最後に熱分解のルールについてまとめて解説しています。

カルシウムの化合物:石灰

石灰水と二酸化炭素の反応

消石灰は,水酸化カルシウムを主成分とする物質です。また,水酸化カルシウム水溶液は一般に石灰水と呼ばれています。石灰水に二酸化炭素を通じると白濁し,この現象は二酸化炭素の検出反応として知られています。白濁するのは,反応により水に不溶な炭酸カルシウム(石灰石)が生じるからです。

白濁した溶液にさらに二酸化炭素を吹き込み続けると,透明な溶液に戻ります。これは,炭酸カルシウムが二酸化炭素と反応し,水に可溶な炭酸水素カルシウムに変化したからです。ただし,炭酸水素カルシウムの水溶液を加熱すると再度炭酸カルシウムが生じ,白濁します。

鍾乳洞のしくみ

鍾乳洞のしくみを学習していきましょう。炭酸カルシウムを多く含む地層に雨水が染み込み,空気中の二酸化炭素が反応することで炭酸水素カルシウムが生じます。炭酸水素カルシウムは水に可溶なため,溶解した部分が空洞となり,鍾乳洞が形成されます。鍾乳洞内では鍾乳石,石筍,石柱などの構造物が見られますが,これらは炭酸水素カルシウムから炭酸カルシウムに変化する反応が長い年月をかけて進行した結果できたものです。

硬水と軟水

硬水と軟水の関係について学習していきましょう。硬水とは,水中にカルシウムやマグネシウムといった金属イオンを多く含む水を指します。一方,軟水とはそうした金属イオンが少ない水を指します。硬水の中でも,炭酸水素カルシウムなどを含む一時硬水は,加熱することで軟水に変化させることができます。これは,加熱により炭酸カルシウムが沈殿して分離できるからです。しかし,硫酸カルシウムなどが溶解している永久硬水は加熱しても沈殿が得られないため,軟水に変えることは難しいです。

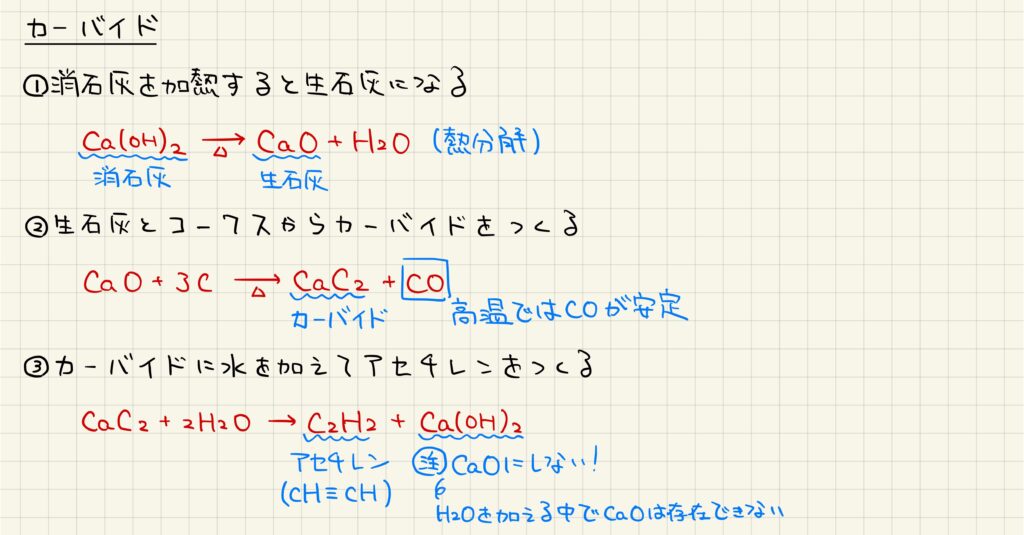

カルシウムの化合物:カーバイド

カルシウムを含む化合物として,カーバイドが知られています。カーバイドの製法について学習していきましょう。まず水酸化カルシウムを加熱して酸化カルシウムにし,ここにコークスを加えて加熱することでカーバイドが得られます。この時,副生成物として一酸化炭素が得られることに注意しておきましょう。カーバイドは,有機化合物のアセチレンを生成する際に用いられます。カーバイドに水を加えることで,アセチレンと水酸化カルシウムが得られます。

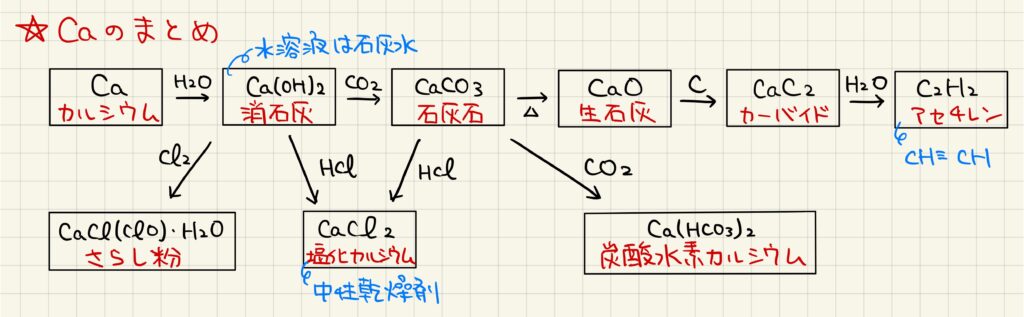

カルシウムのまとめ

カルシウムは多くの種類の化合物をもつため,それらの関係を整理しておきましょう。カルシウムの単体に水を加えることで水酸化カルシウムが得られ,これに二酸化炭素を加えることで炭酸カルシウムが得られます。炭酸カルシウムを加熱することで酸化カルシウムになり,ここにコークスを加えて加熱することでカーバイドが得られます。他にも化合物は多く存在するので,反応式と合わせて復習しておきましょう。

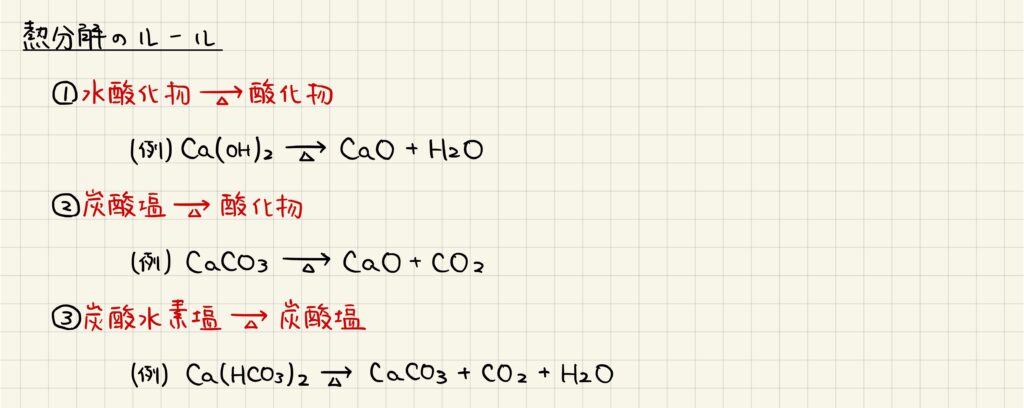

熱分解のルール

カルシウムの反応では,熱分解が頻繁に用いられます。熱分解の反応には規則性が認められるので,いくつかのパターンを覚えておきましょう。①水酸化物を加熱すると,酸化物が得られます。この反応はカーバイドを生成する際に用いられます。②炭酸塩を加熱すると,酸化物が得られます。この反応はアンモニアソーダ法の中で使われています。③炭酸水素塩を加熱すると,炭酸塩が得られます。この反応は,石灰水が白濁する関係の反応で扱われます。