このページのまとめ

学習のポイント

- 有機化合物は主に炭素、水素、酸素、窒素のみから構成される。

- 有機化合物の分類として、鎖式・環式や飽和・不飽和という構造がある。

- 有機物が官能基を持つ場合、官能基に応じて付与される性質が異なる。

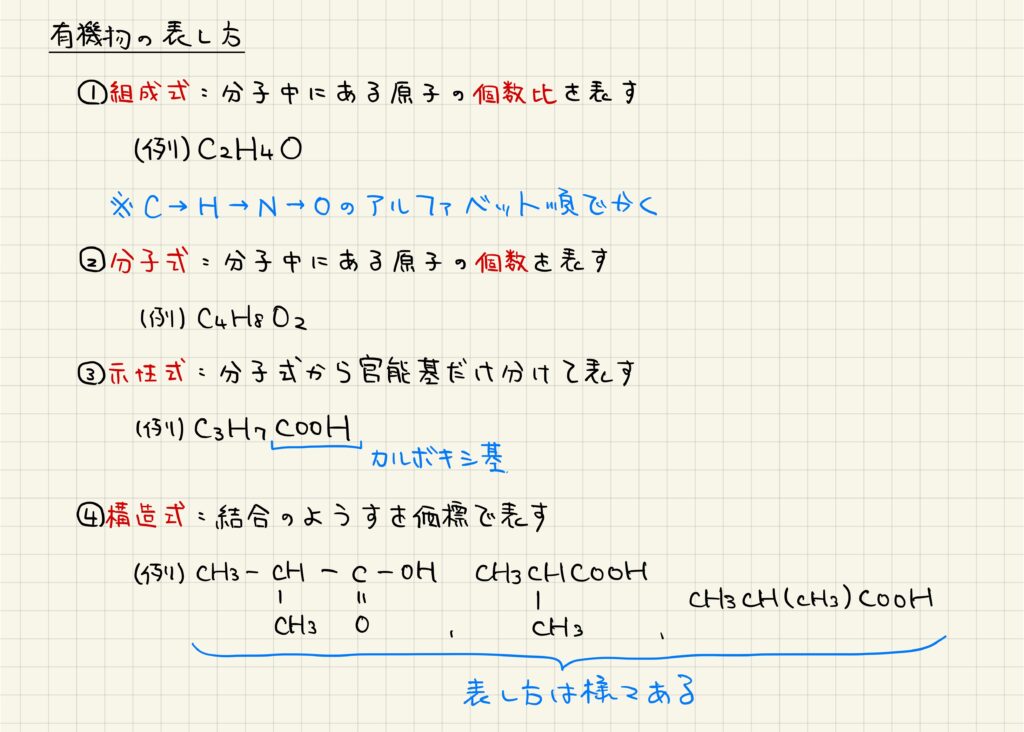

- 有機化合物には様々な表し方があるが、構造式が最も一般的である。

まとめノート

今回は有機化学の第一歩として,有機物の分類を中心に学んでいきます。有機化学は,これまでに学んできた分野とは異なり,化合物を構成している原子の種類が非常に少ないです。しかし,化合物の種類は無限と言えるほどに多く存在し,一つ一つを覚えることは困難でしょう。そこで,有機化学で主に使われる分類を学び,それぞれの表し方まで確認していきましょう。

【有機化学とは】少ない種類の原子で多くの化合物をつくることができる

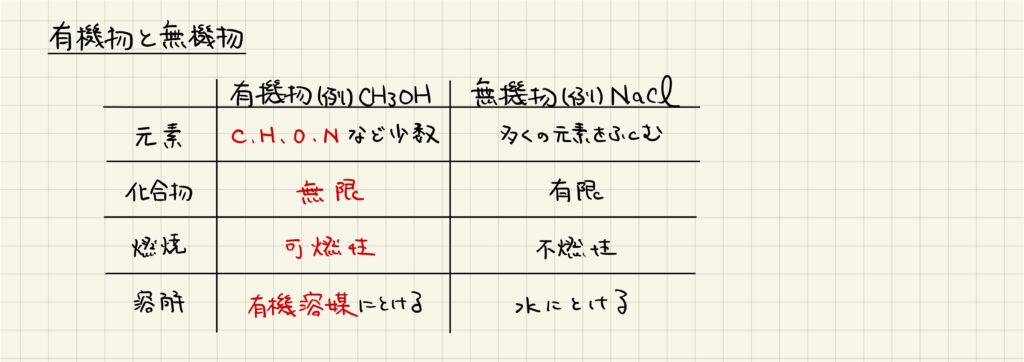

有機物と無機物

古くは生物由来の物質を有機化合物(有機物),それ以外の物質を無機化合物(無機物)と区別していましたが,現在では主に炭素,水素,酸素,窒素原子からなる化合物を有機物と定義しています。無機物では原子の組み合わせによりつくることが出来る化合物の数は限られていましたが(例えば,NaとClならNaClのみ),有機物では無限と言えるほどに多様な化合物をつくることができます。

性質として,有機物は一般的に可燃性であり,燃焼することで炭素は二酸化炭素に,水素は水に変化します。一方,無機物には不燃性のものが多く含まれています。また,溶解性に関しては,有機物の多くは無極性分子なので,無極性溶媒である有機溶媒によく溶けます。一方,極性をもつ無機物は極性溶媒の水に溶けやすいので,互いに性質が異なっています。

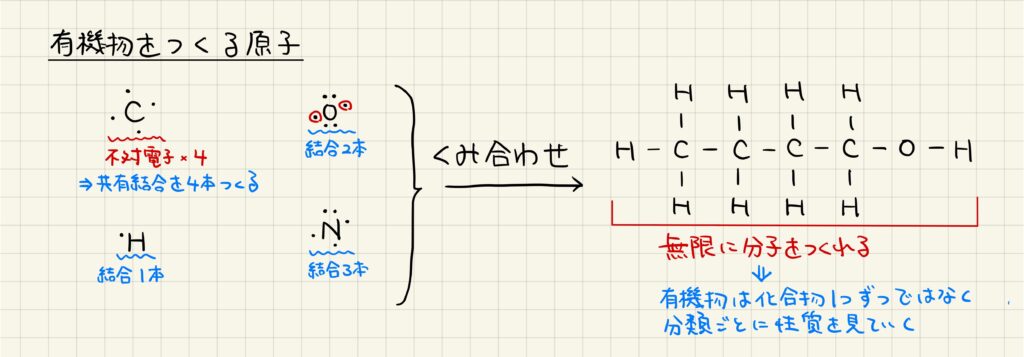

有機物をつくる原子

先述したように,有機物は主に炭素,水素,酸素,窒素から構成されています。これらの原子の不対電子の数は,それぞれ4,1,2,3です。したがって,共有結合をそれぞれ4,1,2,3本つくることが出来るということになります。これらをパズルのように組み合わせることで,大きな有機物をつくることができます。炭素原子を繋げていけば無限に大きな分子を考えることが出来るので,事実上無限通りの有機化合物が存在し得るということになります。

【有機物の分類】有機物は分類ごとに性質が異なり,順に学んでいく

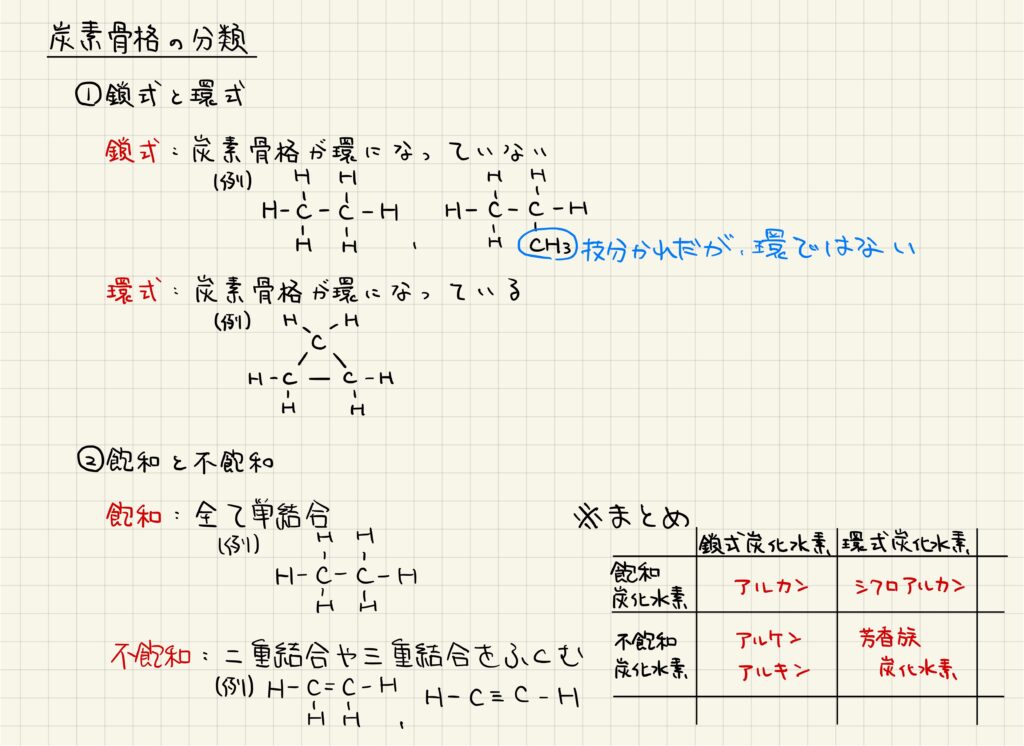

炭素骨格の分類

有機化学を学ぶ際には,分類ごとに性質を覚えることが重要になります。有機物の中心的な構造となる炭素に注目して,まずは炭素骨格で有機物を分類してみましょう。

炭素原子が環状に並んでいるものを環式化合物,環状になっていないものを鎖式化合物と呼びます。炭素原子が真っ直ぐに結合していなくても環になっていない場合は鎖式化合物とみなすため,注意が必要です。

また,炭素どうしの結合が全て単結合のものを飽和化合物と呼びます。これは,炭素どうしが全て単結合している場合に,最大数の水素が結合することができるためです。一方,二重結合や三重結合を形成しているものは不飽和化合物と呼びます。

炭素と水素だけからなる炭化水素に限って話をすると,鎖式飽和炭化水素のことをアルカン,環式飽和炭化水素のことをシクロアルカンと呼びます。ここで言う「シクロ」とは環を意味する「cyclo」から来ています。また,鎖式不飽和炭化水素では,二重結合を1つ含む化合物をアルケン,三重結合を1つ含む化合物をアルキンと呼びます。環式不飽和炭化水素には多くの化合物が分類されますが,高校化学の範囲では芳香族炭化水素が多く含まれるでしょう。これらの分類に沿って順に学習していきます。

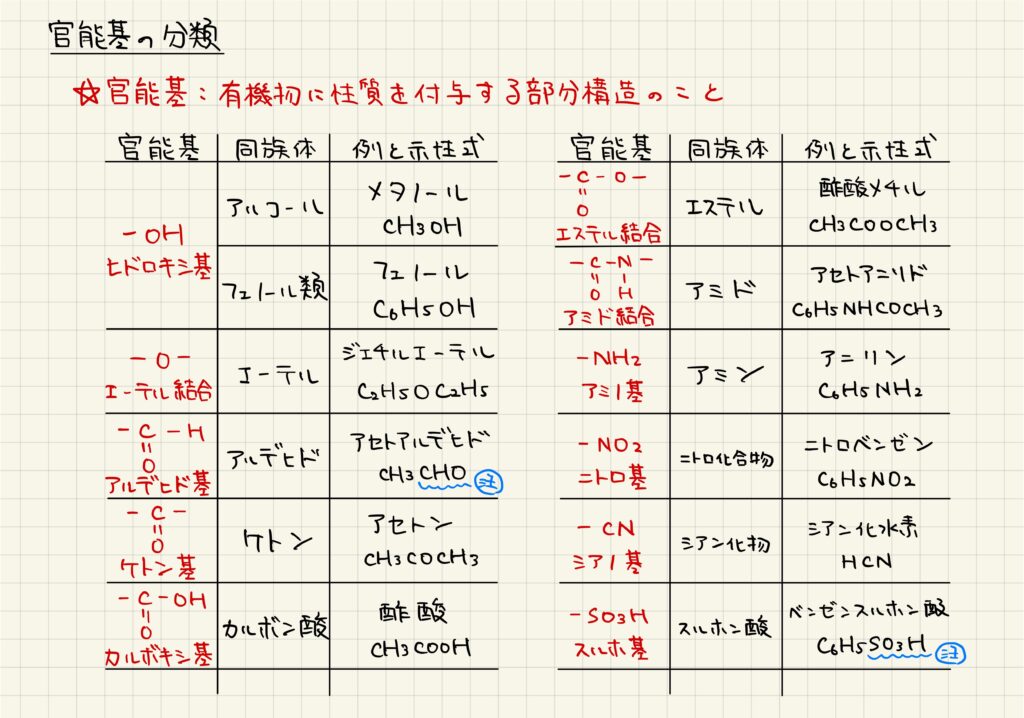

官能基の分類

官能基とは,有機物に性質を付与する部分構造のことを指します。同じ官能基を持っている有機物は似たような性質を持つので,同族体として一括りの名前で呼ばれます。例えば,-OHで表されるヒドロキシ基を分子中にもつ脂肪族の有機物はアルコールと呼ばれ,水に溶けやすいという性質を示します。また,-CHOで表されるアルデヒド基は有機物に還元性を付与します。

一部で,示性式の書き方に注意が必要な官能基が存在します。アルデヒド基は構造式の形から-COHを書いてしまう人が多いですが,正しくは-CHOです。また,スルホ基は硫酸由来であることから-HSO3と書いてしまう人が多いですが,-SO3Hが正解ですので気をつけておきましょう。

【構造式】有機物は構造式で表されることが多い

有機物は主に組成式,分子式,示性式,構造式で表されます。組成式とは,分子中の原子の種類と個数比を表したものです。対して分子式では明確に原子の個数が明記されることになります。示性式では分子式から官能基を取り出して表記し,化合物の性質が分かりやすいようにしています。最後に構造式では原子間の結合を価標(ー)で表し,結合の様子がわかるようになっています。